Professeur d'éthique médicale à l'Université McGill et à l'Université d'Ottawa, Canada.

Extrait de "Les brutes en blanc", éditions Flammarion, septembre 2016

Genèse d'une profession

De tout temps, dans tous les groupes humains, certains individus ont eu pour fonction principale de soigner les autres. Shaman, homme ou femme-médecine, sorcier, guérisseur, rebouteux, « toucheux », ces soignant.e.s communautaires étaient doté.e.s d'un savoir, d'un savoir-faire ou d'aptitudes «spéciales», respectées et redoutées. Pour identifier la cause d'un mal, faute d'explications scientifiques, le shaman invoquait l'au-delà. Ce qui ne l'empêchait pas de proposer des traitements parfois efficaces, transmis par ses prédécesseurs. Ainsi, on savait il y a très longtemps que la crise de paludisme était calmée par l'écorce de kina-kina et la fièvre de nombreuses infections par les décoctions de feuille de saule. La digitale et le pavot étaient récoltés et cultivés bien avant la naissance de l'industrie du médicament.

À mesure qu'ils ont pu étudier les maladies de manière méthodique, les soignants se sont affranchis des explications surnaturelles et ont élaboré des répertoires, des hypothèses, des théories, des systèmes. Peu à peu, le savoir scientifique s'est affranchi du sacré. En Occident, à l'époque d'Hippocrate, les praticiens ne sont plus prêtres.

Au Moyen Âge, dans le monde méditerranéen, la médecine arabe et la médecine juive accumulent des observations scientifiques plus importantes qu'Hippocrate et les médecins de l'Antiquité. Plus au nord, en France en particulier, le catholicisme prend le contrôle de la médecine. Pendant des siècles, l'Église s'opposera systématiquement à la recherche médicale, par exemple en interdisant les dissections (et en contraignant les anatomistes à examiner les suppliciés qu'on vient de soumettre à la torture), ce qui ralentira l'acquisition des connaissances en pathologie, mais aussi en thérapeutique.

Au fil des siècles, les activités soignantes se professionnalisent. Tandis que les médecins posent des diagnostics et prescrivent saignées, régimes ou traitements plus ou moins éprouvés, les chirurgiens réparent et opèrent. Au XIIe siècle, en France, Jean Pitard, premier chirurgien des rois Saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, sépare et définit les compétences respectives des chirurgiens et des barbiers. Les débuts de la formation médicale datent de la même époque : la plus ancienne école de médecine d'Europe fut créée à Salerne, en Campanie (Italie méridionale), au Xe siècle ; la plus ancienne faculté de médecine française à Montpellier, à la fin du XIIe siècle.

Mais, même s'ils acquièrent un savoir profane, les médecins restent intimement liés à la religion : jusqu'à l'avènement de l'imprimerie, c'est dans les monastères qu'on transcrit le savoir médical ou qu'on le traduit - du grec, de l'hébreu, de l'arabe. C'est là aussi qu'on contrôle le contenu des textes, en supprimant ce qui est indésirable, ou en adoptant les normes qui renforcent les conceptions agréées par l'Église. En France, jusqu'à la Renaissance, les praticiens formés par les universités sont presque tous des ecclésiastiques. Au XVIe siècle, pour asseoir l'autorité des médecins, l'Église entreprend de disqualifier systématiquement les sages-femmes, femmes médecine et guérisseuses, qui soignent avec des plantes et des remèdes naturels, en les accusant de sorcellerie. Et en les brûlant, à l'occasion. Par la suite, et jusqu'à la Révolution, l'Église contrôle entièrement la profession médicale et, du même coup, permet à celle-ci de dominer toutes les autres professions soignantes. Et seuls les hommes ont le droit d'être médecins.

Revenir au sommaire

Le schisme déterminant

À l'époque où, en France, le huguenot Henri IV se convertissait au catholicisme pour accéder au trône, Élisabeth d'Angleterre solidifiait l'Église anglicane, religion d'État indépendante de Rome. Elle permettait ainsi sans le savoir l'éclosion d'un regard différent sur le monde. Libéré du pape et du Vatican, le peuple· britannique se retrouve seul face à sa conscience, et c'est d'abord à la société des femmes qu'il a des comptes à rendre. Au XVIIe siècle, en France, se révolter contre le roi, c'est encore se révolter contre Dieu ; à la même époque, en Angleterre, le roi n'est plus monarque de droit divin. C'est un homme qui ne vaut pas plus que ses vassaux, et ceux-ci le comprennent vite. En 1689, cent ans avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française, le Bill of Rights instaure en Angle terre un Parlement au sein duquel la liberté d'expression est totale et dont le roi ne peut contrôler ni les élections ni les débats.

L'histoire des sciences voit dans ce schisme majeur l'origine des percées intellectuelles considérables qu'opèrent par la suite les écrivains, les savants et les philosophes d'Europe du Nord, d'outre-Manche, puis d'outre-Atlantique. Les Pays-Bas, havre du protestantisme, n'ont pas eu grand mal à produire leurs propres savants : au XVIIe siècle, l'école d'anatomie de Leiden est l'une des plus réputées d'Europe. Alors que l'étude du corps humain est encore interdite dans les pays catholiques, on considère là-bas qu'étudier le corps, c'est comprendre l'œuvre de Dieu. Quand le Britannique William Harvey, en 1628, suggère que le cœur fonctionne comme une pompe et fait circuler le sang dans tout l'organisme, les savants néerlandais reprennent ses recherches tandis que les Français Jean Riolan et Gui Patin, contemporains de Molière, les rejettent.

En Angleterre, Newton rédige la loi de la gravitation universelle en 1687; Jenner met au point la vaccination contre la variole en 1796; John Snow démontre la transmission du choléra par l'eau en 1854 ; Darwin publie "De l'origine des espèces" en 1859.

Ce n'est pas faute de savants que la France s'est fait distancer par les Anglo-Saxons à la tête de la révolution scientifique, industrielle et médicale, mais parce que ces derniers ont pu, à partir du schisme de l'Église anglicane, se sentir libres de penser sans risquer d'offenser Dieu à tout bout de champ, puis, au fil des siècles, d'exprimer et d'échanger opinions et idées sans être persécutés par le pouvoir en place ou les institutions.

Et si la méthode scientifique se développe plus librement en Angleterre qu'en France, c'est pour une raison qui tient à la manière dont on transmet le savoir dans chacun des deux pays. En France, la parole du maître est sacrée. La vérité découle de son autorité, non de preuves expérimentales. Et, de même que la parole du pape ou de ses cardinaux, elle se suffit à elle-même. En Angleterre, la parole du maître véhicule l'état des connaissances à un moment donné ; l'élève, l'étudiant, le chercheur sont encouragés à poser leurs propres questions, et à chercher les réponses à travers leurs propres expériences. Le savoir n'est pas fixé une fois pour toutes, il progresse par l'examen, la critique, la remise en cause, les essais, erreurs et intuitions nouvelles. Les idées donnent lieu à débat. Et chacun a le droit d'être entendu. Ce n'est pas une simple coquetterie : c'est une éthique.

Revenir au sommaire

L'éthique de la vertu

On distingue, en première approximation, trois grandes conceptions de l'éthique :

- L'éthique de la vertu : « Mes actes sont bons parce que je suis une personne vertueuse » ;

- L'éthique déontologique : « Mes actes sont bons parce que je respecte des règles de comportement irréprochables » ;

- L'éthique conséquentialiste : « Mes actes sont bons parce que leurs conséquences sont bonnes ».

La déontologie médicale existe elle aussi depuis longtemps: le serment d'Hippocrate en est l'un des exemples les plus anciens. Mais la déontologie avait alors l'énorme inconvénient d'être définie par les seuls médecins, qui faisaient tout de même partie de l'élite sociale. Quand le serment d'Hippocrate interdit de « donner un pessaire abortif à une femme », ce n'est pas une prohibition de l'avortement s'il est pratiqué par les médecins - car s'il mentionne l'existence de pessaires abortifs, c'est que les médecins savent en faire et en prescrire. Il interdit de donner aux femmes (qui, en Grèce antique, n'ont aucun droit) la possibilité d'avorter sans que leur mari l'ait décidé. L'éthique médicale se fera ainsi toujours l'écho de la morale dominante. En France, ou celle-ci sera très longtemps indissociable de la doctrine catholique, le serment d'Hippocrate sera donc opportunément interprété comme prohibant toutes les formes d'avortement.

Née dans les pays anglo-saxons, la bioéthique contemporaine est résolument conséquentialiste: pour savoir si des actes médicaux sont bons ou mauvais, il faut regarder leurs effets sur ceux qu'on soigne. Le point de vue, et donc, l'information, le consentement et la décision éclairée du patient, ne sont pas facultatifs : ils garantissent qu'un geste médical est éthique. Il ne peut pas être éthique si le patient dit qu'il n'est pas bon pour lui !

En France, aujourd'hui encore, les « valeurs » de nombreux médecins restent furieusement coincées entre une conception vaniteuse de la vertu-inhérente-au-fait-d'être-médecin et des notions de déontologie paternalistes, dogmatiques et pétries de catholicisme. Cette mentalité archaïque reflète l'appartenance effective du corps médical à l'aristocratie sociale. Car la Révolution française n'a que temporairement changé le rapport à l'autorité et au savoir : en créant une élite intellectuelle à travers les grandes écoles, Napoléon a remplacé la noblesse de sang et la noblesse de robe par une noblesse de diplômes.

Dans les pays anglo-saxons, la valeur d'un savant (et en particulier d'un médecin) se mesure à ses actes, à ses accomplissements, au déroulé de son expérience. En France, depuis Napoléon, elle se mesure à ses titres universitaires.

Et ceux qui ne font pas partie de cette «noblesse» n'ont pas voix au chapitre. Savez-vous pourquoi Louis Pasteur dut expérimenter lui-même son vaccin contre la rage pour qu'on reconnaisse l'importance de ses travaux ? Parce qu'il avait le grand tort de ne pas être docteur en médecine.

Aujourd'hui, même si la France se félicite d'être une république laïque, ce mode de pensée vertical et autoritaire (le maître est vertueux, sa parole est incontestable) hérité de l'Église catholique est encore bien vivant dans la hiérar chie, l'élitisme et les pratiques quasi liturgiques du monde médical français.

Revenir au sommaire

Voir aussi

Psychiatres et hôpitaux de France et de Belgique.

Des dizaines de témoignages de maltraitance, de bientraitance, et autres articles de fond.

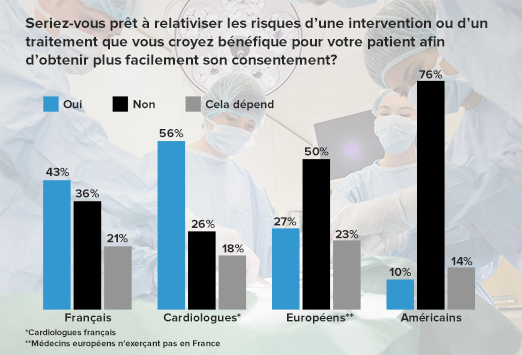

Enquête Medscape : les médecins français sont les moins enclins à dire la vérité à leurs patients

Liste exhaustive d'articles sur le mot clé "maltraitance"

Martin Winckler